以團隊聚項目 以成果舉人才——記上海海事大學海洋材料團隊

2008年是我國海洋強國戰略初起之年,上海海事大學審時度勢,結合學校海洋科技優勢和背景,于當年2月成立了海洋材料科學與工程研究院(以下簡稱研究院)。研究院以其鮮明的海洋材料特色被列為學校重點發展的學科之一。高起點的規劃與重點投資,使學校的海洋科技優勢迅速與材料學科交叉融合,形成了獨特而新穎的研究生長點,并建立了以海洋材料腐蝕與防護、海洋工程材料、海洋環境材料、海洋高分子復合材料等研究方向為主體的綜合研究平臺。

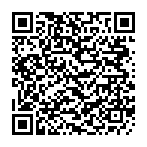

7年來,從無到有,研究院組建了27人的海洋材料研發團隊,成員中具有博士學位教師比例達到80%以上。圍繞國家海洋工程戰略需求,團隊取得了令人矚目的成就:共獲得國家自然基金16項,973重大基礎研究課題1項,作為首席單位承擔國家海洋局重大公益專項1項、參與2項,上海市及省部級項目42項,橫向重點項目3項,獲課題經費6000余萬元,成果獲得2013年度上海市自然科學三等獎1項、上海市科技進步二等獎2項,獲國家海洋局科技創新一等獎和二等獎各1項,獲國際博覽會金獎1項,獲其它獎勵多項。

吸引人才,“土壤”是關鍵

除學校在人才引進方面給予的大力支持外,研究院在如何留住人才方面積累了一套經驗。“吸引人才、培養人才,‘土壤’很重要。” 研究院院長尹衍升說。對從國內外引進的專業教師,尹衍升引導他們迅速將各自的專業與我校海洋背景專業結合起來,使自己的研究與海洋結合,并在這樣的交叉點上,逐漸增強他們的科研興趣和信心,進而加深他們對學校的感情。實踐證明,此舉是成功的。在研究院這片“土壤”里,人才迅速成長起來,并取得了累累碩果。

幾年來,在海洋材料研究領域,團隊為國家做出了重要貢獻:圍繞深海、遠海、極地等極端環境海洋材料的蝕損機制、南海海洋高濕熱環境材料的服役行為及微生物附著污損機理、遠洋石油運輸船舶貨油艙,以及極地船舶與海洋工程用鋼開發等海工領域發展的重大需求,團隊先后主持承擔973“海洋苛刻環境金屬材料蝕損過程研究與制備的關鍵科學問題”、國家海洋局重大公益專項“深海石油鉆采鉆鋌無磁鋼國產化與防護技術”(首席單位);與大型鋼鐵企業合作進行的遠洋船舶壓載艙、貨油艙體用鋼設計研發,提出的可以全周期預防南海繁茂的微生物附著腐蝕的設計理念,得到了試煉鋼種在南海海域長期掛片的腐蝕驗證;研制了貨油艙等比例自動化模擬裝置,并進行全周期模擬石油運輸過程中的晝夜交替溫度變化、顛簸晃動艙體蝕損試驗,填補了我國該類艙體整體模擬試驗平臺的空白;進行了深海用高強不銹鋼的試煉,并對所煉鋼種進行了深海環境腐蝕試驗,為深海用鋼取代國外進口奠定了基礎。

上述研究為我國海洋材料制備科學發展、沿海地區產業化集群建立、材料在海洋科技發展中基礎支撐作用的確立做出了突出貢獻,研究成果推動了我國海洋工程材料的規模化研發。研究院也先后建成了上海市海洋局“深海裝備材料與防護”工程技術研究中心、上海市“深海極端環境材料蝕損過程”高校重點實驗室。

為人才成長搭建廣闊平臺

由青澀到成熟,團隊在廣闊的平臺上茁壯成長。如何優中選優,讓人才脫穎而出?尹衍升透露,首先,打破論資排輩的常規,以成績論英雄。無論教師來校時間長短、無論來自何方,只要教學、科研搞得好,做出了成績,在申報課題、報獎、評職稱時,院里都給予優先推薦,這在無形中激發了團隊成員的工作熱情。

其次,根據團隊成員各自特點,合理搭配,形成若干海洋材料特色的研究方向,以尹衍升教授申請的重大課題經費為支撐,創造好的研究條件,成員基于各方向申請到的經費由他們各自支配,這樣最大限度地發揮了大家的科研積極性。

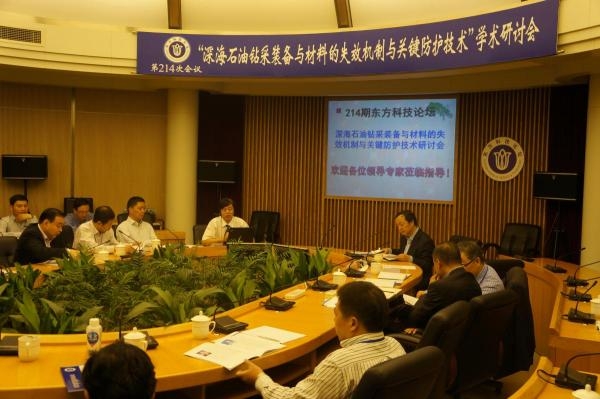

第三,作為團隊帶頭人,尹衍升教授準確把握國家整體的海洋科技前沿,并以前瞻性的視野,不斷尋求錯位發展,取得了顯著成效。例如,國家實施海洋強國戰略,必然要走向深海、遠海和南北極地,而深海、極地等極端環境材料是走向深藍的制約瓶頸。針對這些狀況,研究院以大會主席單位身份,連續召開了2010年、2011年度上海東方科技論壇(深海能源鉆采裝備與關鍵材料)和2012年度北京香山科學會議(深海極端環境服役材料失效基礎科學問題與關鍵實驗技術),為國家制定深海、遠海發展戰略提供了深海材料研發方向的理論依據,同時大大提升了我校海洋材料學科的社會知名度。

此外,團隊率先開展海洋苛刻環境材料蝕損與防護研究,致力于深海能源鉆采材料國產化,設計制造了我國第一臺可模擬深海高壓高溫(100MPa/430℃)、極端微生物、氣體腐蝕環境、介質注入與提取、材料耦合蝕損速率原位綜合測試裝置。在科技部“973”計劃“嚴酷海洋環境用新型耐蝕耐磨金屬材料研究”支持下,開展了深海環境多因素耦合條件下材料的蝕損機理與防護研究,為深海鉆采裝備防護技術與材料奠定了研發基礎。關于材料在海洋環境中微生物附著污損機制的階段性研究成果,引起了國內外同行及海洋工程界的廣泛關注。理論研究奠定了新型裸用海洋材料和污損防護涂料規模化制備的實驗基礎。

成果舉人才,在雄厚的科研成果基礎上,團隊中人才輩出:安燕、劉伯洋、常雪婷等3位老師獲評上海市晨光學者,劉濤老師獲評交通運輸部青年科技英才,董麗華教授成為交通運輸部中青年科技創新領軍人才,尹衍升教授成為上海市領軍人才,并入選全球“材料科學”領域論文被引排名全球前1%科學家行列。

每個成員都全力以赴

眾多科研成果的取得,離不開團隊成員的勤奮刻苦。作為學科帶頭人,尹衍升教授更是身先士卒,以“5+2,白+黑”的模式投入工作中。在他的影響下,團隊其他成員也忘我工作,大家都覺得不上班就難受,不在實驗室搞科研就像缺少了什么,甚至偶爾放假,老師們都覺得不習慣,每年春節,他們總要工作到臘月二十七八才肯休息。

“大家都很勤奮,但我不希望他們太累,還是倡導勞逸結合,強調快樂科研。”尹衍升說。在團隊中,尹衍升與隊員們首先是朋友,其次是導師、最后才是他們的院長。他努力營造輕松愉快的科研氛圍,大家也把工作當成自己熱愛的事業,傾情投入。尹衍升常對團隊成員們說:“論文、成果都是副產品,我們主要是為了自己的成長,為了國家的需求,而不是為出名而寫文章,為獲獎而搞科研。”寬松的工作環境減輕了大家的心理壓力,避免了浮躁情緒,工作起來反而得心應手。雖然院里沒有任何獎懲制度,大家的論文質量還是不斷提高,成果頗豐:先后獲得授權專利25項,發表SCI、EI收錄論文192篇,出版國家科技出版基金資助專著3部,等等。

注重理論與實踐相結合

科研的意義在于推動國家、社會的發展。從理論研究到橫向課題開發,需要潛心研究,更需要與實踐相結合。尹衍升及其團隊非常注重產學研合作,積極尋求校企在海洋背景下的對接,為實現國家海洋工程戰略做出了貢獻。

首先,以深海石油鉆采裝備關鍵材料和防護材料的研發及其國產化為重點、作為首席科學家,團隊承擔了國家海洋行業重大公益性項目,在深海鉆采裝備表面防護材料設計制備技術、深海石油鉆采裝備表面強化處理工藝與技術研究獲得突破,改善了海洋裝備關鍵部件的耐蝕損性能。成果應用于海洋石油鉆采裝備企業合作,提升了產品品質,產生巨大經濟效益。

其次,貨油艙鋼生產、評價技術體系為日本企業所壟斷,我國在該領域曾處于空白。團隊與大型鋼鐵企業合作研發我國海洋工程急需鋼種;設計建立了符合海洋實際狀況的模擬貨油艙及其耐蝕鋼腐蝕評價體系;建立了油船貨油艙耐蝕鋼腐蝕界面原位連續觀測及腐蝕動力學模型;實現了現役大型油船貨油艙、管路系統的腐蝕狀態調研及關鍵腐蝕因素識別,為寶鋼發展海洋工程鋼材提供了實驗基礎,為國家海洋工程戰略規劃及政策確立提供了參考。

第三,壓載水卸載所造成的海洋物種入侵被公認為是對海洋的四大威脅之一,針對體積小、耗能少、效率高的壓載水處理技術和關鍵材料的空白,團隊首次提出了船舶壓載水處理的強化光催化法及配套系統設計,成功制備出在海水環境中使用壽命超過8600小時且光催化活性可持續高達75%以上的長壽命光催化氧化鈦薄膜,解決了光催化技術在壓載水處理過程中的有效性和可靠性;幫助企業通過國際海事組織及多個船級社認證,取得很大的社會效益和經濟效益。

本科生當研究生帶,科研反哺教學

研究院除招收博士生和碩士生外,從2010年開始承擔“材料科學與工程”本科專業的教學及培養工作,分別在“腐蝕防護與表面工程”和“高分子材料與涂料”兩個專業方向上立足于既懂海洋、又諳熟材料的復合型人才培養。研究院在校內率先實行本科生導師制,從學生入學到畢業,由團隊教師像指導研究生一樣帶本科生,而且,所有科研實驗室向本科生開放,大大提高了本科生培養質量。

團隊成員們注重自身成長的同時,努力培養學生。他們將教學與科研有機地結合起來,勤勉敬業。除了做好教學、科研工作,老師們還常常利用業余時間帶領學生做科學實驗,指導學生的科學創新活動,而從不計工作量、更不計報酬。

功夫不負有心人。團隊教師指導的本科生中,有些學生發表了SCI收錄論文,有人獲得了發明專利,不少學生申請到了科創項目。在2014屆33名本科畢業生中,7人考取了國內外重點大學的碩士研究生,其余學生全部就業,畢業生以較高的綜合素質受到了用人單位的一致好評。